患雷特氏症 半歲開始發育倒退 堅毅父伴女 邁十步奇蹟

【明報專訊】看着孩子逐漸長大,是父母最高興的事,但如果孩子發育突然倒退,父母又能如何面對呢?罕見疾病雷特氏症(RETT Syndrome)的患者,身心大約在半歲時開始退化,連原本做到的手部動作、眼神接觸,統統都無法再做到。

5歲半的茵茵是患者之一,爸爸Samuel曾經灰心無助,卻堅持跟女兒做復康訓練。他的努力沒有白費,茵茵前年成功行到十步。Samuel喜出望外,更相信只要不放棄,患病的女兒一樣能快樂成長。

父母都想子女健健康康,茵茵出生時,爸爸Samuel也抱着這個簡單的希望,後來卻發現這願望不易實現,「她出世後頭半年毫無異樣,在母嬰健康院做檢查,紀錄也良好。但到了第7個月,她的行為發展有點停滯,不像其他小朋友一樣開始學爬」。

常搓手 不望人 脊柱側彎

到了1歲,原本跟人有眼神接觸的茵茵,突然開始不望人,又出現情緒不穩、搓手的情况,手部力量日漸減弱,「她之前能用手拿起小顆的藍莓來吃,卻已退化至完全拿不到」。女兒發育倒退,焦急的父母帶她四出求醫,有醫生估計是自閉症,也有說可能腦癱,「有次去到醫院,護士問要看哪個專科,我都答不出,根本毫無方向」。由於不知是什麼病,無法對症下藥,病情只有一步步變壞。

直至有相熟護士長建議去遺傳科求診,終於在21個月大時,茵茵確診患有雷特氏症。病人出生時與常人無異,但到半歲左右便發病,身心皆出現退化迹象,包括沒有眼神接觸、欠缺語言能力、脊柱側彎,而且肌肉力量變小,行走和吞嚥也成問題,還有頭圍偏細及常常搓手。

種種徵狀跟茵茵十分脗合,Samuel起初難以接受,「我睡不着,本來對女兒的人生有很多期盼,患了這個病後,她的未來不知會怎樣」。茵茵確診時,家中剛好正準備迎接另一個小生命,太太卻有少許產前抑鬱的迹象,可說承受着雙重壓力,這反而令Samuel決定振作,「我不打起精神,家庭肯定會倒下,我要帶領家人走出困境」。

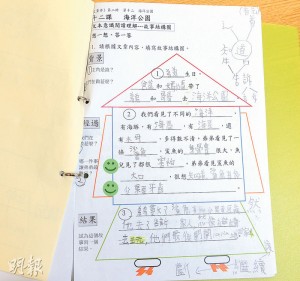

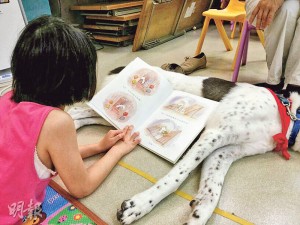

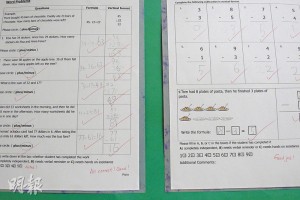

一方面,雷特氏症患者需要戒口,茵茵的分解和消化食物的功能欠佳,進食後易有過敏反應,如影響睡眠、情緒,甚至引發抽筋,因此要避免吃常見的致敏食物,如蛋、花生、粟米、黃豆等。另一方面,Samuel聽從醫生意見,每晚跟茵茵做45至60分鐘的復康訓練,主要鍛煉下半身力量,例如膝蓋和大腿呈90度的高跪、碌滾筒等,也要扶着她站立和走路。

戒口兼做復康訓練

訓練漸見成果,先是脊柱側彎問題有改善,經過三個月訓練後,茵茵的脊柱已能完全伸直。更讓Samuel感到鼓舞的片段,發生在前年中秋節,「我扶着她,無意中放了手,沒料到她可以自己行到十步左右,這是我從來不敢想像的畫面」。大為感動的Samuel說,即使不能一下子見到很大的進步,但只要每天堅持陪茵茵鍛煉,努力一定不會白費。

言語方面,茵茵現在都未能講出一個字,最多能發出無意思的音節。Samuel沒有苛求,只是間中跟茵茵訓練口肌,志在幫助她吞嚥食物。至於搓手這類小動作,他坦言不打算逼她戒掉,「你今個月叫她不搓手,可能真的會減少,但會有另一個重複動作代替,例如磨牙,所以也算了。既然對身體和日常生活沒有大礙,那就可以了」。

只求女兒開心 小進步已滿足

事實上,醫生曾向他表示,雷特氏症目前沒有治療方法,孩子會慢慢退化至離世為止,但Samuel不同意,「她一邊退化,我一邊幫她做復康訓練,如果能令復康的程度高於退化的速度,計起上來就能達至小進步了」。而且雷特氏症患者到了5歲後,退化速度通常會減慢,他相信復康訓練的功效會更明顯,「我不至於對茵茵抱太高期望,總之她開開心心,沒有併發症就好。如果能做到不再退化,甚至間中有少少進步,便很滿足了」。

遺傳疾病 產檢難查

雷特氏症屬於遺傳科疾病,一萬人中會有一人患病,當中超過九成是女性。患者大部分都是因基因突變而致病,產前檢驗亦難以得知,故父母通常毫無心理準備。

今年邵逸夫生命科學與醫學獎得主,包括有美籍黎巴嫩學者、分子與人類及遺傳學教授胡達‧佐格比,以及英國遺傳學教授艾德里安‧伯德。二人於1999年發現,人體內一種叫MECP2的蛋白質失常時,就會令發育功能倒退,導致雷特氏症。

香港大學醫學院病理學系臨牀教授林青雲解釋,MECP2蛋白一旦功能失常,有可能影響腦部運作,導致自閉、智障、雷特氏症等多種疾病,「腦內的神經細胞一個駁一個,把信息傳遞。MECP2失常時,細胞不會死掉,但傳話時卻會出錯,形成混亂」。

未來或有治療藥面世

雷特氏症的徵狀通常在半歲時開始出現,包括不望人、不肯笑;也會出現重複而無意思的動作,如搓手或把手放在嘴邊來回移動,「由於是罕見疾病,要診斷也很困難,到了六七歲才確診也不出奇」。過了幼兒期,患者的自閉徵狀會減少,對外界事物展現出興趣,但可能出現脊柱側彎等較嚴重問題。

雷特氏症目前沒有根治方法,不過林青雲表示,復康訓練對患者有幫助;更重要是外國已有針對雷特氏症的藥物研究,並進入臨牀測試階段,所以患者仍有康復的曙光。

病人支援組織

◆香港雷特氏症協會

由雷特氏症患者家長成立的自助組織,目前接觸了20個家庭,提供情緒及康復方面的支持。

電話﹕9129 2857

Facebook專頁﹕香港雷特氏症協會

◆香港罕見疾病聯盟

罕見疾病患者、家屬及專家組成,舉行研討會、電影欣賞等活動,促進患者及家屬交流。

電話﹕2708 9363

網址﹕www.hkard.org

文﹕李樂嘉

圖﹕馮凱鍵、資料圖片